こんにちは!TECH Street編集部です。

前回、株式会社SmartHR 取締役CTO芹澤 雅人さんにインタビューをしましたが、今回は連載企画「ストリートインタビュー」の第27弾をお届けします。

「ストリートインタビュー」とは

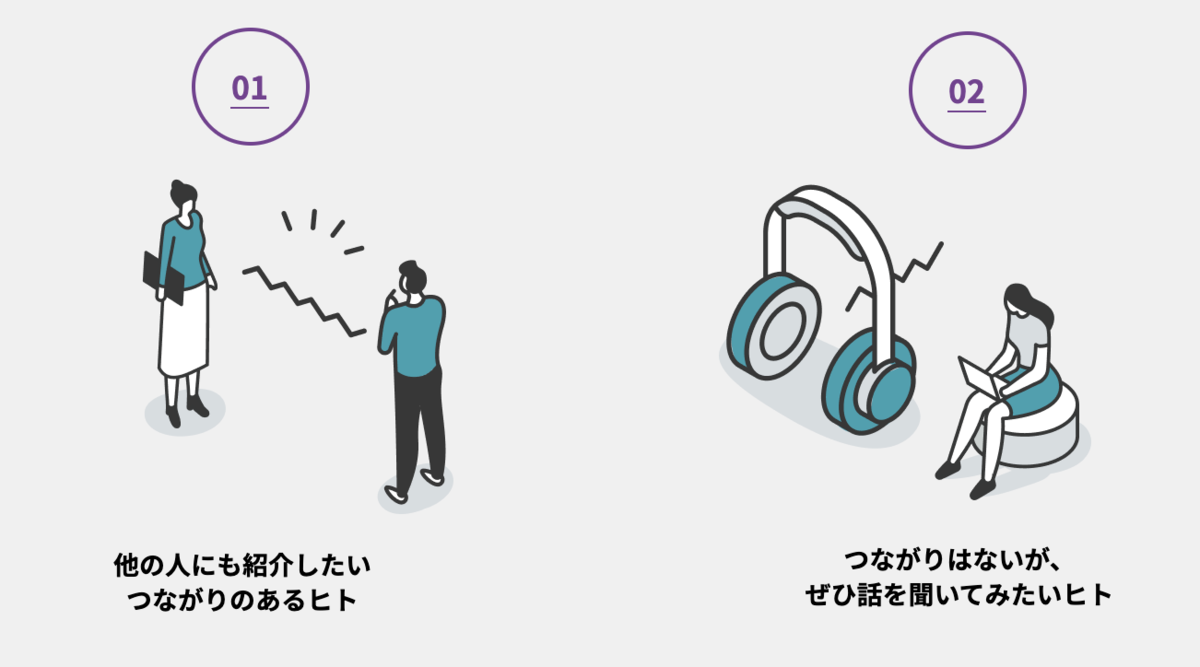

TECH Streetコミュニティメンバーが“今、気になるヒト”をリレー形式でつなぐインタビュー企画です。

企画ルール:

・インタビュー対象には必ず次のインタビュー対象を指定していただきます。

・指定するインタビュー対象は以下の2つの条件のうちどちらかを満たしている方です。

“今気になるヒト”芹澤さんからのバトンを受け取ったのは、 キャディ株式会社 CTO 小橋 昭文さん。

小橋 昭文 Akifumi Kobashi/キャディ株式会社 CTO

スタンフォード大学・大学院にて電子工学を専攻。世界最大の軍事企業であるロッキード・マーティン米国本社で4年超勤務。ソフトウェアエンジニアとして衛星の大量画像データ処理システムを構築し、JAXAやNASAも巻き込んでの共同開発に参画。その後、クアルコムで半導体セキュリティ強化に従事した後、アップル米国本社に就職。ハードウェア・ソフトウェアの両面からiPhone、iPad、Apple Watchの電池持続性改善などに従事した後、シニアエンジニアとしてAirpodsなど、組み込み製品の開発をリード。2017年11月に、キャディ株式会社を加藤と共同創業。

――ご紹介をいただいた芹澤様から『小橋さんはエンジニアリングスキルとビジネススキルを兼ね備えた素晴らしい方なので、ぜひ色々と伺ってほしいです』と推薦の御言葉を頂いております。まずは、現在の小橋様を形作る原体験をお聞かせください。

小橋氏:幼少期からアメリカで生活をしており、学生時代も文系・理系という区別はなく、幅広く行動することを重視していました。例えば、どうすべきかを決めるためには、まずは体験すべきだという体験主義だったので、できる範囲でなるべく幅広く体験してみる。体験ができないのであれば、なるべくその近くまで行くという考えのもと行動してきました。

大学はスタンフォードに進学。電子工作系を専攻し、基盤の設計などを中心に研究を深めていきました。工学系では、何らかのシミュレーションを行うためにソフトウェアを書く機会は多くあるので、それをきっかけとして、コンピュータを自分の勉強や研究にうまく活用していました。

同時に大学時代にはすでに仕事としてソフトウェア開発にも関わっていました。ロッキード・マーティン米国本社にて、画像解析を行っていましたが、データ分析や、アルゴリズムも手掛けていたので、工学系ながら、どんどんソフトウェアの領域に近づいていきました。

――どのようなキャリアイメージを持って社会に出ていったのでしょう。

小橋氏:大学院まで進学し、その後Appleに入社しました。そこではiPhoneやApple Watchの電池部分、AirPodsなどの物理的に小型サイズのデバイスに搭載するソフトウェアを開発していました。

私はあくまで体験主義なので、長いキャリアの中で、まずは経験を積むことが重要だと捉え、モノづくりをテーマとしながら、“経験が積めるのであれば、最初の職場はどこでもいい”と考えていました。

では、なぜ、Appleを選んだかというと、そこで品質へのこだわりについて学びたいと思っていたからです。モノづくりをする以上は品質にこだわって、良いものを作る環境とは何か、それには何が必要かということも含めて知っておく必要があると考えていました。また、Appleは顧客を喜ばせることに最も重きを置く企業だったので、技術や製品を磨き上げることの大切さを学ぶことができました。

私の社会人生活のほとんどが、モノづくりに対するこだわりによって占められてきました。工学を学んでいた学生時代も含め、とにかく“良いものを作ること”にこだわってきた期間はそれなりに長いと思います。しかし、正確に言えば、モノを作るだけではなく、それを通じて価値を提供することが重要だと考えてきました。モノづくりが目的というよりは、モノを通じて何らかの価値を提供することを重要視してきたということです。

例えば、最初に就職したロッキード・マーティンでは、誰かの安全や、命を守るという目的が強いと思いますし、Appleでもカスタマーフォーカスで、すべての開発にあたり、“それはユーザーの為になるのか?”を一番に問われる環境にありました。そういった環境が長かったので、私個人の思考も自然とそちら側に向いていったのかもしれません。

――当時、ご自身のキャリアをどのように積み上げていこうと考えていたのでしょうか。指針のようなものがあったら教えてください。

小橋氏:私は比較的、じっくり考えて行動する人間です。自分の知らない世界を知って学ぶ、今まで分からなかったことが分かるようになっていくということは、それだけで面白みを感じるタイプです。そして自分の知っている範囲を広げていくことで、積みあがってきた知見が掛け算のように広がり、価値を発揮していくことがあると思っています。

また、アメリカでは終身雇用制という概念がないので、常に自分を磨き続けなければ仕事がなくなるという感覚があります。いつでも切られる可能性がある中で、自分に市場価値があるということは、人にも価値を届けられているということもより意識しやすい環境にあります。すなわち、自ら学んで獲得してきた“より良い道具”がある方が、その時々で活躍できる可能性が高まります。

エンジニアとしての道の歩み方にもなると思いますが、好奇心で道具箱を広げていくタイプの人、またはそのときの必要なものを学んでいく、つまり物事と向き合ってから学ぶ人がいると思います。個人的には、後者の方が無駄な勉強をせずに済みますが、しかし物事に向き合ってから勉強をするのでは手遅れです。だからこそ保有していること自体が重要で、つまり、知らないことを知らない“unknown-unknown”が一番危ないわけですね。課題が目の前にあることを知らずにいることが危険で、キャリアを歩んでいく上で不確実性が上がる要因なので、それを“known-unknown”に変換していく必要があります。

もちろんベストは“known known”ですが、 “unknown-unknown”を減らすことは事業を推進していくうえでも重要ですし、より自分の向き合える領域を広げていくことになります。

――では、共同創業者としてCADDiを立ち上げた経緯を教えてください。

小橋氏:代表の加藤とは大学時代からの知り合いで、互いに“この人できるな”という相互尊重がありました。最初から創業について話をしたというよりは、 “いつか一緒に何かやりたいね”という温度感で話をしていました。互いのキャリアを進めていく中で、解決したい課題がクリアになっていき、“何かやろう”という曖昧なものから「創業できる」明確な目標とタイミングが生まれたということです。

創業当初は、ドメイン知識が欠けている状況ではありましたが、業界の負の部分を間接的に感じていました。代表の加藤はコンサルティングという形で企業の調達の領域に入り込んでいました。設計者が描いたオーダーメイドの部品を作ってもらう際、相場がない領域で、いかに理論を使ってコストダウンさせていくのかという支援をしていました。私は調達の上流である設計をしている側でしたが、その中でも金額が合わない、原価が高すぎるという話があったので、お金と設計のバランスの難しさには間接的に関わっていました。

それらの課題を解決するために、設計図を自動的に解析して、それを製造するための材料とその金額を逆シミュレーションするアルゴリズムを開発。そういったプロダクトを中心に事業展開をしていきましたが、徐々に現場では私たちが作っていた3Dではなく、紙という二次元を使用する場面が多いということに気づき、そこと向き合っていくことになりました。今となっては画像解析を通じて描きたい結果を逆シミュレーションすることが可能になりました。

また、CADDiでは自動解析という武器と製造業自体の知見、そしてそれを活用する現場の方々とも直接的なすり合わせを実施。CADDiは純粋にソフトウェアの技術だけではなく、それを武器とした道具と、活用するオペレーションエクセレンス、そしてその武器を磨き続けるドメインの知見の3つの掛け算で、はじめてこの産業を大きく一歩進歩させていると自負しています。

――この事業はソフトウェアに関わらず、様々な製造業に関する知見が必要ですね。

小橋氏:そうですね。さらにいえば、製造業と一口にいっても非常に幅が広いです。作っているものによって材料や材質などが違うので、全ての領域を熟知する専門家は世の中に存在しないというほど大きな産業です。もちろんマーケット自体も大きいですし、とても幅が広いです。調達や製造という観点でも、例えば車のように大量生産で、固定コストよりも変動コストの方が効いてくる産業もあれば、CADDiではどちらかというと多品種少量生産に近い領域を扱っているので、固定コストがかかってくるものもあります。

もともと私は大量消費型電気製品をやっていましたが、それはあくまで1つの領域でしかありません。しかし現在のCADDiの事業に近いところでいえば、例えば学生時代の何らかの授業で金属工の経験があるので、実際に金属を切ったりする難しさは想像できます。「やったことがある」という程度の経験ですが、それをやる人の気持ちが分かるということが重要だと思います。新入社員にも、協力会社さんのもとでモノづくり体験をしてもらっていますが、これは現場を知って初めて分かることもあるということを大切にしているからです。泥臭く現場に足を運んで理解して、そして一歩下がって解決していくという往復を重要視しています。

――小橋さんは、そのモノづくりの本質や価値はどのようなものかを察知できる力があると思います。それには何か共通項があるのでしょうか。あるいは独自の見方があるからこそ理解できるのでしょうか。

小橋氏:当然、私にも知らないことがあります。例えば作文を書くときに、実際に書いてみてはじめて“作文は書くだけではない”ということに気が付きます。文章が長くなると構成も考えなければならないといった問題が出てきます。実際にそれを解決するにはプロでなければ難しいと思いますが、それが必要だと理解するのも重要だと考えています。車の運転をしたことがない人が運転の体験を良くしようと思っても、それは本質ではありません。

トラックの運転は未経験でも乗用車の運転はできる人であれば、一定の理解はあります。しかし大型トラックの運転の複雑なところは分からないので、それは現場の人にヒアリングをしなければなりません。何らかの共通点がなければ、一切運転をしたことのない人がトラックの運転を聞いてもなかなか話がすり合わないと思います。なので、0か1かというよりは、どれくらい寄り添っていけるかということだと思います。

――CADDi開発における面白さや醍醐味を教えてください。

小橋氏:もちろん技術力も大切にしていますが、“レベルの高さをどう見るか”が重要だと思っています。最終的には事業価値を伸ばすこと、事業推進ができるということを“レベルが高い”と表現すると、当然、道具箱を持っていることが1つの要素ですし、それを応用できることも重要ですし、それをどこで応用するかの判断をすることも重要です。

もちろんひとつの領域に尖っているエンジニアもいます。その専門性で、他の人が知らない“unknown-unknown”を切り拓けるということはとても価値があります。しかし、その武器をどこで応用するかということを判断できる点が大きいと思います。これはコミュニケーション能力や課題解決能力、事業推進、事業企画といった言葉で表現できると思いますが、それらも重要になってきます。

CADDiではそれらを独立して考えています。例えば、情報工学のような、獲得に時間がかかる専門知識や基礎知識が重要な領域があったとします。技術専門性と、それらをいかに活かして事業に貢献できるかというところは別の軸で見ています。例えば、20年間、製造業の領域を極めたという人には誰も敵わないので、そういう方にはそれをレバレッジさせた働き方がベストです。反対にもう少し領域が広い方だと、機能をレバレッジできるように他の領域を補足するということも重要です。

また、どのようにチームを作るかを深く考えていて、人それぞれの強みは最大限に活かしています。とくにITエンジニアだと、何ができるかということと、何をしたいかということが違う方が多いです。例えば新しい領域にチャレンジしたいという方は、canとwillが一部しか重なっていない場合があります。これは採用などのプロセスですり合わせて、組織を作っています。

CADDiのエンジニアは尖っていると世間的にも言われることがありますが、確かに1つの領域にフォーカスしてきた方もいますし、幅広くやってきた方もいると思います。開発組織として大切なことは、イノベーションを生み出し続けること。イノベーションとは過去に囚われずに物事を進められるかということだと思います。

とくに製造業はITがなかなか浸透していない領域です。調達や製造現場になると産業ロボットもありますが、私たち消費者向けの領域に比べると、ITの恩恵を受けていないと感じます。よって成功の前例がありません。だからこそ、いろいろな領域の人が様々な視点で見ていくことで、より正解に近づいていくと信じて突き進めるしかありません。

CADDiには金融系出身の方やSI出身の方、不動産出身の方、元高校教師や元官僚など様々な方がいます。いろいろな観点があるからこそより良いプロダクトが作れると信じています。

もちろん、メンバーがミッションに共感することは大前提としてありますが、ITから離れている領域であるがゆえに、“その製造業のペインが分かる”という方はとても少ないですね。どちらかというと、その領域のペインを解決したいと思えるか、自分の専門領域を活かしてその方々に貢献したいと思っている方が多いです。経営者としてはミッションを成し遂げる上で大切にしている価値観がありますが、その中に卓越、尖っているか、チームワークという点で“一丸で為す”といった表現があります。前提として、これらに共感してくれる方が多いと思います。

――そういった多様な方が所属する組織を運営するうえで重視している、小橋さんならではのマネジメント論を教えてください。

小橋氏:まずは専門家として本当に事業価値を生み出しているのかを意識しています。そして自分の専門性を理解して、相互尊重していますね。要するに、自分に何ができて何ができないのかというところ、すなわち“known-unknown”を理解することが、物事を進めていく上で重要だと思います。

その上で、私がマネージして操るというよりは、どちらかというと、どうしたら事業を良くしていけるのかをみんなで考えることを大切にしています。相互尊重を通じて、自分ができることやできないこと、人に任せた方が早いことなどはみんなに意識してもらい、そこから私が判断をします。

例えば、経験者に任せる方が絶対に早いのですが、育成という意味を込めて他の人に任せることもあります。これは目の前の事業成長と中期的な組織のパワーアップをどのようにバランス視するかという意思決定です。根本的にはどのようなバランスを取るのかを重視しています。そして組織が成長する上でどのような人材が必要なのかを言語化します。

――ありがとうございます。最後に、これからの時代、エンジニアとしてどういう生き方をしたら良いのか、メッセージをいただけますか。

小橋氏:ソフトウェアは様々な産業にインパクトを与えると言われています。英語では「Software will eat the world(世の中のことをソフトウェアが吸収していく)」と表現されていて、これは言い過ぎかもしれませんが、ソフトウェアを通じて価値を提供していくことは事実です。Webに関してはGoogleなど先端を走ってエコシステムを作ってきた会社もあり、そこからデジタル広告などの産業も生まれています。インターネットというプラットフォームが持続可能になってきたことが大きな流れだと思います。

なぜこの話をしたかというと、このプラットフォームがあるからこそ私たちソフトウェア開発者は食べていける環境があります。今後のソフトウェアの価値領域は、今、デジタライズされていない領域や、デジタライズされているけれどもまだ改善の余地があるところに広がっていきます。

今後は業界を問わず、横軸で伸びるものは減ってくると考えていますが、ソフトウェアの恩恵を受けていない領域はまだたくさんあります。

例えばSaaSに関しても、ホリゾンタルSaaSと言われている、業界を横断して価値を提供するものが充実してきています。バーティカルSaaSという表現もされていますが、今後は、横軸は充実してきたけれども、直接的に1つの特定産業にフィットしない場合にはその産業が置いて行かれます。

今後のソフトウェアのモノづくりや価値提供は、どのように価値提供するか、それがホリゾンタルなのかバーティカルなのかは意識する必要があります。そして自分が感じている課題を解決しているのか、人類全体の課題を解決しているのかということを意識する必要もあります。また、自分で会社を立ち上げるならば、どこかで始めなければならないので、そこにフォーカスしていくことが重要だと思います。

――ありがとうございました。それでは、次回の取材対象者を教えてください。

小橋氏:私からは、SkyDriveの岸さんをご紹介します。

SkyDriveはエアモビリティを開発し移動/物流手段の革新をされています。岸さんは三菱重工、三菱航空機にて、プロジェクトマネージャー、チーフエンジニア、技術担当副社長を歴任され、物理からソフトウェアモノづくりまで、幅広い経験お持ちです。世界水準のエンジニアリング・マネジメントについてのお話しに興味があります!

以上が第27回のインタビューです。小橋さんありがとうございました!

次回は株式会社SkyDrive CTO(技術最高責任者)岸信夫さんにバトンタッチ。今後のストリートインタビューもお楽しみに。

(取材:伊藤秋廣(エーアイプロダクション) / 撮影:古宮こうき / 編集:TECH Street編集部)